タイマIC 555は50年もの歴史があり、昔から電子工作ではお馴染みのIC。今回はLTspiceで555による発振回路の解析を行った。

555の情報源とSPICEモデル

555のデータシートはICの製造各社から出されているが、ICの動作に関する説明はWikipediaに掲載の内容が分かりやすい。

555のSPICEモデルはLTspice標準でNE555が用意されている(Miscフォルダの下を探すと見つかる)。が、当初自分は見つけきれずにLTwikiに置いてある物をダウンロードし、この記事では以降これを使っている。

上記.subファイルの中身(ネットリスト)を覗いてみると、フリップフロップやシュミットトリガの記述が見え、デジタル回路で等価回路が組まれて事がわかる。

.symファイルは見つけられなかったので、シンボルは下記の記事にまとめた方法で自作した。

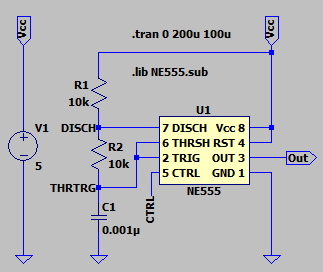

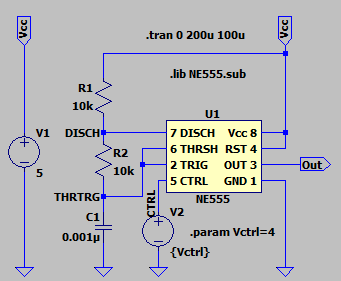

発振回路をLTspiceで組む

555のデータシート等に書かれているオーソドックスな発振回路を組んだ。

発振動作を解析する

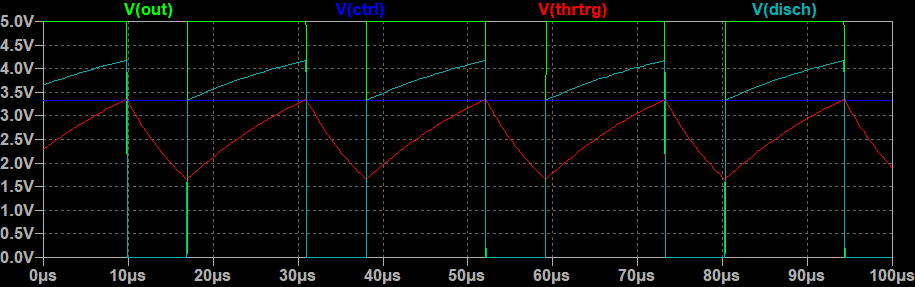

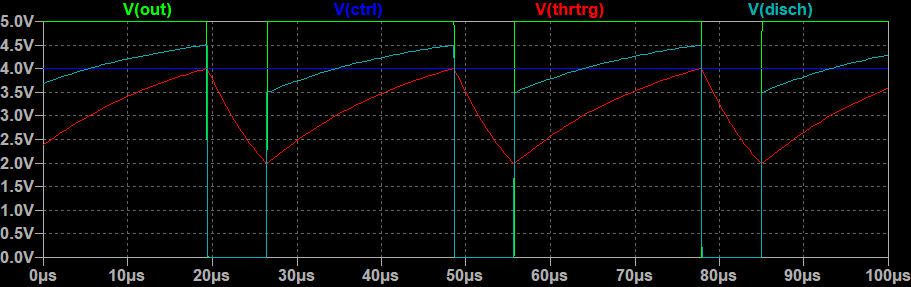

.tran解析をした結果のグラフは以下。上記の回路で、約50kHzの発振回路になっている。

動作中の各ピンの電位

ピン5のCTRL端子は上記回路図ではオープンになっているが、IC内部でVcc(5V)の2/3の電圧に抵抗分圧されており電位は3.33Vになっている。各ピンの電圧をまとめると下表の通り。

| OUT | CTRL | THRSH,TRIG | DISCH |

|---|---|---|---|

| Vcc | Vcc*2/3 | C1の電位(充電中) | C1とVccの中点電位 |

| 0 | Vcc*2/3 | C1の電位(放電中) | 0 |

THRSHとTRIGはいずれも入力ピンで、これらのピンの電位、つまりコンデンサC1の電位が発振動作を決定付けている。

| Pin | 名称 | 動作 |

|---|---|---|

| 2 | TRIG | TRIG電圧をCTRL電圧の1/2(1.66V)以下にしたときOUTがハイレベルになりタイミングインターバルを開始する |

| 7 | THRSH | THRSH電圧をCTRL電圧(3.33V)以上にした時はOUTがローレベルとなりタイミングインターバルが終了する |

コンデンサC1の充放電の様子

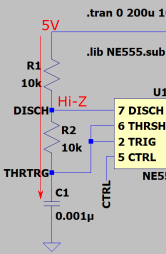

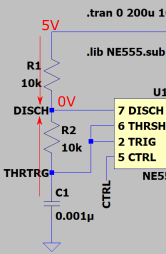

コンデンサC1の充放電は下の図のように行われる。R2は充放電両方に寄与する一方で、R1は充電のみに寄与する。上記回路による出力波形でデューティ比が50%を超えているのは充電時間の方が長いせいだ。デューティ比を50%未満にしたい時はR1とR2の定数を変えるだけでは出来ないため、後述のCTRL端子電圧を変える、あるいはダイオードを使って充電のみ速める等の工夫が必要。一方、デューティ比を上げたい場合はR1を単純に大きくすれば良い。

R1やR2の値を変えるとコンデンサC1の充放電時間が変化するため、発振周波数も変化する。またC1の容量を変更しても充放電時間が変わるため、発振周波数が変わる(この場合デューティ比は変わらない)。

- 充電時

- 放電時

CTRL端子の電圧で発振動作をコントロールする

CTRL端子に電圧源を接続し、.paramディレクティブで電圧を変えられるようにしてみる。

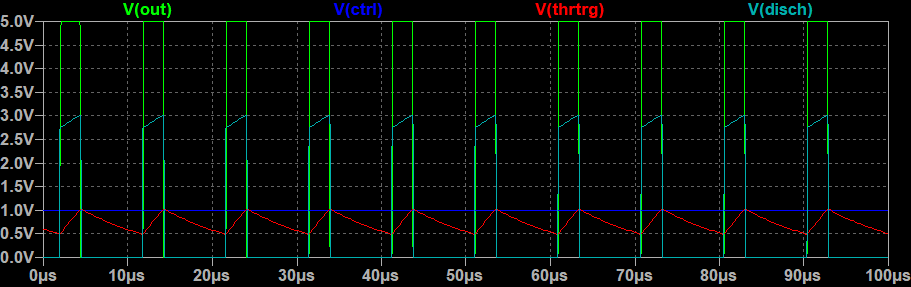

Vctrlの値を変えてCTRL端子に印加する電圧を変化させると、コンデンサC1が充放電される電位が変化するため、それに伴って出力信号も変化する。CTRL端子の電圧が上がるとOut信号の周波数が下がり、CTRL端子の電圧が下がるとOut信号の周波数が上がるが、単純に周波数が変化するのではなくOut信号のデューティ比も変化する。

- CTRL=4Vの時(Out信号の周波数が下がり、デューティ比が上がる)

- CTRL=1Vの時(Out信号の周波数が上がり、デューティ比が下がる)

まとめ

タイマIC555は抵抗2本とコンデンサ1本を外付けするだけで簡単に発振回路を作ることが出来、抵抗とコンデンサの定数を変更すれば発振周波数やデューティ比が変更可能だ。またCTRL端子の電圧を変えても発振をコントロール出来る。それらの動作をLTspiceのシミュレーションで確認出来た。

555のデータシートには単なる発振回路だけでなく、PWM制御やADコンバータとして使う方法も書かれている。今どきはマイコンでPWM制御を手軽に出来るので出番はそれほど多くないかもしれないが、555は枯れてて価格も安いICなのでマイコンを使わないアナログ電子工作で活用するシーンは結構あるんじゃないかと思う。

コメント